U35 月例報告 2025年度4月~5月

2025年5月

■Topics

ESICM NEXT Jamboree

報告者:佐藤 佳澄 開催日: 4月29日

ESICM NEXT Jamboree

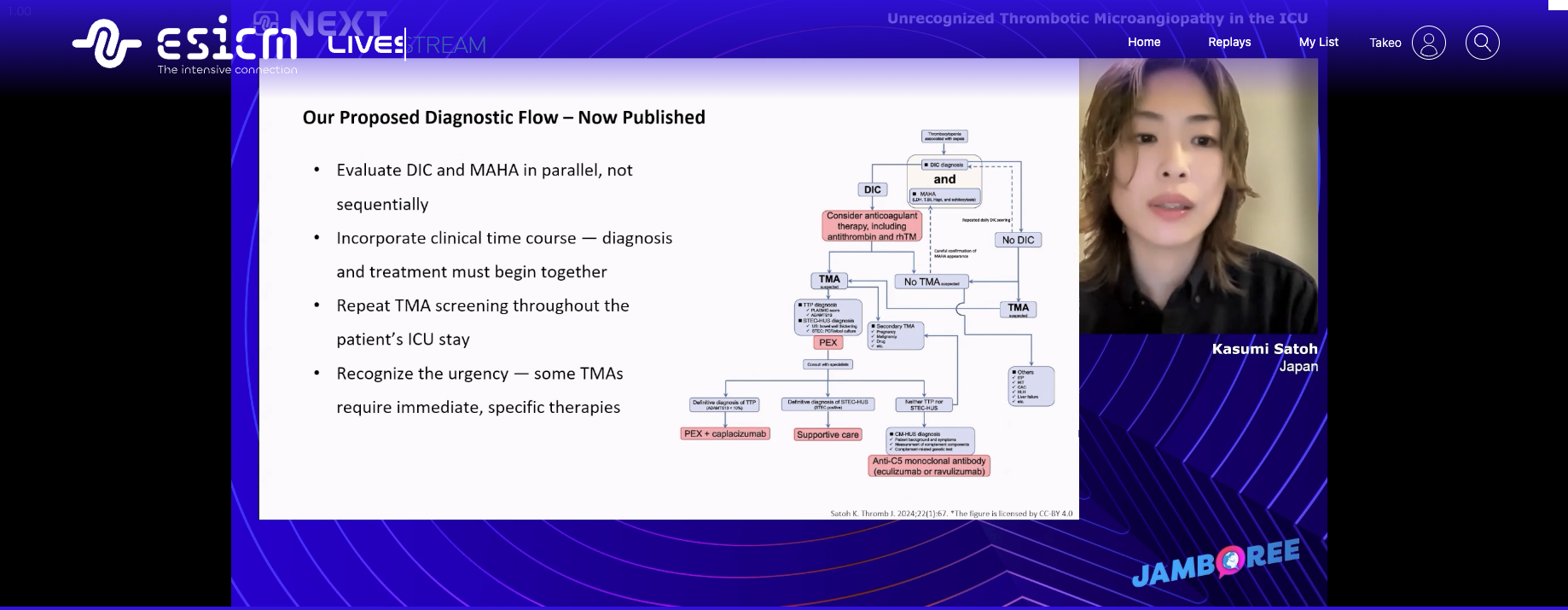

2025年4月29日に開催されたESICM NEXT jamboree(ヨーロッパ集中治療医学会が主催の、若手集中治療医によるオンラインイベント)に、U35から「Unrecognized Thrombotic Microangiopathy in the ICU」をテーマに講演を行いました。

集中治療領域においてDICとTMAは臨床像や検査所見が類似し、診断の遅れが致命的な結果につながる可能性があります。そのため、DICとTMAを並行して評価し、微小血管障害性溶血性貧血(MAHA)の早期発見、治療を同時進行することが重要であると提言しました。本講演を通じて、希少疾患であっても一人ひとりの患者を見逃さないという意識の重要性を強調しました。

全編英語のイベントでしたが、オンラインなのでハードルが低く、裏でチャットによる文字コミュニケーションもできたので、英語が苦手でも問題なく参加できました。今後も継続開催されるようであれば、ぜひ積極的なご参加をお勧めします。

集中治療領域においてDICとTMAは臨床像や検査所見が類似し、診断の遅れが致命的な結果につながる可能性があります。そのため、DICとTMAを並行して評価し、微小血管障害性溶血性貧血(MAHA)の早期発見、治療を同時進行することが重要であると提言しました。本講演を通じて、希少疾患であっても一人ひとりの患者を見逃さないという意識の重要性を強調しました。

全編英語のイベントでしたが、オンラインなのでハードルが低く、裏でチャットによる文字コミュニケーションもできたので、英語が苦手でも問題なく参加できました。今後も継続開催されるようであれば、ぜひ積極的なご参加をお勧めします。

■座談会報告

第24回緩和ケア座談会

報告者:吉澤 和大 開催日:4月23日

第24回緩和ケア座談会

今回のテーマも先日発表されたESICMのICUでのエンドオブライフケア・緩和ケアガイドライン( https://link.springer.com/article/10.1007/s00134-024-07579-1?s=06 )で、ドメイン6,7最後のテーマでした。

それぞれ「多職種連携」と「対立・燃え尽き」というテーマで、多職種が揃っているこのU35に適した内容でした。

集中治療全体的に多職種連携によるチーム医療が当たり前となってきた昨今ですが、終末期ケアでも同様の流れが来ています。ただ、今回のガイドラインでもまだまだ医師・看護師に限られたエビデンスが多く、もっと多様な職種の関与が今後重要になると思います。終末期の栄養管理、症状緩和の薬剤、終末期ケアとしてのリハビリ、デバイスの入った方の緩和的なデバイスの設定など、各職種が活躍できる分野をフル稼働して、トータルの終末期ケアができるようになっていければと思います。また、このような連携を行っていくこと、そのためのカンファレンスと実践を積み重ねていくことが、コンフリクトをなるべく解消し、スタッフの燃え尽きを回避することに繋がるだろうという内容でした。U35でも3月の学術集会では多職種カンファレンスを取り上げたので、より最先端の流れで、このエンドオブライフディスカッションの浸透にも繋がっていければと思います。

半年近くの時間をかけて、今回のガイドラインの読み解きを行なっていきました。今回を総論的にして、また今後は、各論的な事例検討などを含めて、座談会で学習を深めていきたいと思います!

それぞれ「多職種連携」と「対立・燃え尽き」というテーマで、多職種が揃っているこのU35に適した内容でした。

集中治療全体的に多職種連携によるチーム医療が当たり前となってきた昨今ですが、終末期ケアでも同様の流れが来ています。ただ、今回のガイドラインでもまだまだ医師・看護師に限られたエビデンスが多く、もっと多様な職種の関与が今後重要になると思います。終末期の栄養管理、症状緩和の薬剤、終末期ケアとしてのリハビリ、デバイスの入った方の緩和的なデバイスの設定など、各職種が活躍できる分野をフル稼働して、トータルの終末期ケアができるようになっていければと思います。また、このような連携を行っていくこと、そのためのカンファレンスと実践を積み重ねていくことが、コンフリクトをなるべく解消し、スタッフの燃え尽きを回避することに繋がるだろうという内容でした。U35でも3月の学術集会では多職種カンファレンスを取り上げたので、より最先端の流れで、このエンドオブライフディスカッションの浸透にも繋がっていければと思います。

半年近くの時間をかけて、今回のガイドラインの読み解きを行なっていきました。今回を総論的にして、また今後は、各論的な事例検討などを含めて、座談会で学習を深めていきたいと思います!

U35看護師ミーティング

報告者: 筒井 梓 開催日:4月29日

新年度に入り、新たなスタートを切るべく、U35 看護師で顔合わせ座談会を実施しました。みなさんそれぞれの自己紹介や、U35 に加入したきっかけ、U35 でやりたいことなどの熱い語り合いができました。また、今後の看護師座談会のテーマや企画案なども話し合うことができたため、これからも一丸となってU35を盛り上げていこうと思います。

U35リハビリ座談会

報告者:中西 恭介 開催日:5月19日

今年度最初の座談会を開催しました。今回は、新たにご参加いただいたメンバーの方々もいらっしゃったため、顔合わせを兼ねた交流の場としました。

自己紹介を通じて、お住まいの地域の名産やおすすめスポットなどもご紹介いただき、今後、学会などで訪れる機会があればぜひ立ち寄ってみたいと思います。また、リハビリチャンネルにご参加いただいた理由として、「横のつながりを持ちたい」という声が多く聞かれ、改めてこの場の意義を感じました。

今後の活動についても意見交換を行い、症例検討会、文献抄読会、研究紹介など、これまでにない新たなアイデアも挙がりました。皆さまのご意見をもとに、より充実した活動を目指してまいります。

また、施設ごとに「オープン」「クローズ」「セミクローズ」など診療体制が異なる中で、各診療科との連携方法やコミュニケーションの工夫についても情報共有ができ、有意義な時間となりました。

今年度も、リハビリチャンネルの活動をさらに発展させ、参加される皆さまにとって実りある場となるよう努めてまいります。

自己紹介を通じて、お住まいの地域の名産やおすすめスポットなどもご紹介いただき、今後、学会などで訪れる機会があればぜひ立ち寄ってみたいと思います。また、リハビリチャンネルにご参加いただいた理由として、「横のつながりを持ちたい」という声が多く聞かれ、改めてこの場の意義を感じました。

今後の活動についても意見交換を行い、症例検討会、文献抄読会、研究紹介など、これまでにない新たなアイデアも挙がりました。皆さまのご意見をもとに、より充実した活動を目指してまいります。

また、施設ごとに「オープン」「クローズ」「セミクローズ」など診療体制が異なる中で、各診療科との連携方法やコミュニケーションの工夫についても情報共有ができ、有意義な時間となりました。

今年度も、リハビリチャンネルの活動をさらに発展させ、参加される皆さまにとって実りある場となるよう努めてまいります。

U35看護師ミーティング

テーマ:「 ICUで鳴るアラーム、どうしていますか? 」報告者: 筒井 梓 開催日:5月27日

全ての集中治療室で必ず鳴ると言っても過言ではない医療機器のアラームですが、患者の睡眠の質やせん妄発生率との関連、さらには看護師のストレスにも関係があるとされている中、U35 メンバーの施設ではどのような管理をしているのか情報交換をしました。“アラーム”と一口に言っても、さまざまな医療機器のアラームがありますが、今回は生体モニターに関する話題を中心にトークしました。

冒頭では、同じくU35看護師メンバーである今井さんより、生体モニターと看護師に関連する文献を抄読していただき、何が問題となっているのかを学術的に紹介していただきました。今井さんのプレゼン内でもありましたが、実臨床においても、「ついモニター画面にばかり注視してしまって、患者を見ていない」という状況が珍しくなく、注意したい部分であると皆共通して再認識しました。

生体モニターのアラームは、患者・看護師だけでなく、患者家族にも影響を与えている場面があるかと思います。家族がICUに入院している状況で、面会に行くとただでさえ様々な薬剤や機械に繋がれて不安な中、追い討ちをかけるように無機質なアラームが鳴り続けるとともに赤や⻩色のランプが点滅している、そんな場面があるかと思います。患者、家族、そして私たち医療者がアラームに翻弄されることなく、より有効利用するためにはアラーム設定の適切な管理が欠かせません。そこで、生体モニターのアラーム設定について各施設の状況を確認しました。指示簿のDr. call と完全に同期させている施設、ある程度の設定変更が看護師の裁量に任されている施設、JCI認証施設の場合のDr. call とモニター設定にまつわる話など、さまざまな情報交換ができました。

また、今回は他職種メンバーにも参加していただき、アラームに対するコメントももらいながらトークすることができました。ここでは書ききれないほど多くの意見が飛び交い、まだまだ議論の余地がある内容であると感じました。今回は生体モニターに関する内容がメインとなったため、その他の医療機器のアラーム対応についても、今後ぜひトークをしてみたいと思います。

冒頭では、同じくU35看護師メンバーである今井さんより、生体モニターと看護師に関連する文献を抄読していただき、何が問題となっているのかを学術的に紹介していただきました。今井さんのプレゼン内でもありましたが、実臨床においても、「ついモニター画面にばかり注視してしまって、患者を見ていない」という状況が珍しくなく、注意したい部分であると皆共通して再認識しました。

生体モニターのアラームは、患者・看護師だけでなく、患者家族にも影響を与えている場面があるかと思います。家族がICUに入院している状況で、面会に行くとただでさえ様々な薬剤や機械に繋がれて不安な中、追い討ちをかけるように無機質なアラームが鳴り続けるとともに赤や⻩色のランプが点滅している、そんな場面があるかと思います。患者、家族、そして私たち医療者がアラームに翻弄されることなく、より有効利用するためにはアラーム設定の適切な管理が欠かせません。そこで、生体モニターのアラーム設定について各施設の状況を確認しました。指示簿のDr. call と完全に同期させている施設、ある程度の設定変更が看護師の裁量に任されている施設、JCI認証施設の場合のDr. call とモニター設定にまつわる話など、さまざまな情報交換ができました。

また、今回は他職種メンバーにも参加していただき、アラームに対するコメントももらいながらトークすることができました。ここでは書ききれないほど多くの意見が飛び交い、まだまだ議論の余地がある内容であると感じました。今回は生体モニターに関する内容がメインとなったため、その他の医療機器のアラーム対応についても、今後ぜひトークをしてみたいと思います。

2025年度第1回 おくすり座談会

報告者:森 祐也 開催日:5月28日

今年度初となるU35薬剤師による座談会を開催しました。昨年度からのメンバーに加え新たなメンバーを迎えたため、まず自己紹介を行いました。趣味の話題から臨床上興味を有する領域や得意分野などについて盛り上がりました。

また、その話題から派生し、実際の薬剤の使用方法に関する疑問点をメンバー間で討論しました。自施設において使用経験が乏しい薬剤についても、他施設の事例や最新の論文を共有し、議論を深めました。さらに、OBもゲストとして招き、今年度U35に参加された方に向けて、「これまでのU35での活動」について説明や相談応需を行いました。U35薬剤師は、経験年数や得意分野が異なる薬剤師が集まるコミュニティであるため、「分からないことを分からないと言える場にしたい」という場として、みんなで学び、成長していける雰囲気づくりを大切にしたいと思います。 また、今年度のおくすり座談会の目標としては、昨年度以上にメンバー間の交流を図り、多職種と連携を強化することとしています。そのため、次回以降の座談会実施に向けての準備についても話し合いました。

今後も担当薬剤師メンバー各々が座談会運営に向けて各職種などへも相談し、U35をさらに盛り上げていきたいと考えています。

また、その話題から派生し、実際の薬剤の使用方法に関する疑問点をメンバー間で討論しました。自施設において使用経験が乏しい薬剤についても、他施設の事例や最新の論文を共有し、議論を深めました。さらに、OBもゲストとして招き、今年度U35に参加された方に向けて、「これまでのU35での活動」について説明や相談応需を行いました。U35薬剤師は、経験年数や得意分野が異なる薬剤師が集まるコミュニティであるため、「分からないことを分からないと言える場にしたい」という場として、みんなで学び、成長していける雰囲気づくりを大切にしたいと思います。 また、今年度のおくすり座談会の目標としては、昨年度以上にメンバー間の交流を図り、多職種と連携を強化することとしています。そのため、次回以降の座談会実施に向けての準備についても話し合いました。

今後も担当薬剤師メンバー各々が座談会運営に向けて各職種などへも相談し、U35をさらに盛り上げていきたいと考えています。

第25回緩和ケア座談会

報告者:吉澤 和大 開催日:5月28日

今回の緩和ケア座談会ではガイドライン勉強会も終了し、その間に勉強会メンバーも増えてきたこともあり、自己紹介と交流を目的としたウェルカム会を行いました。

ブレイクアウトルームを活用し、小グループで現在の集中治療領域の緩和ケアの興味をもったきっかけや現在の取り組み、課題に感じていることなどをたくさん取り上げました。具体的には、成人緩和・PICUの違いや、主治医とICU医・スタッフのコンフリクト、若手への緩和的視点の教育、ACPへの関わりなどの課題から、ICUでの緩和の手引きのようなものを作ろうとしている施設もあり、みんな同じ方向は目指しつつも、環境や取り組みに大きな違いがあるのだと強く感じました。

今後は、取り上げられた話題をもとにまた深いディスカッションを進めて、ICUの緩和の課題を一歩ずつステップアップしていきたいと思います!

ブレイクアウトルームを活用し、小グループで現在の集中治療領域の緩和ケアの興味をもったきっかけや現在の取り組み、課題に感じていることなどをたくさん取り上げました。具体的には、成人緩和・PICUの違いや、主治医とICU医・スタッフのコンフリクト、若手への緩和的視点の教育、ACPへの関わりなどの課題から、ICUでの緩和の手引きのようなものを作ろうとしている施設もあり、みんな同じ方向は目指しつつも、環境や取り組みに大きな違いがあるのだと強く感じました。

今後は、取り上げられた話題をもとにまた深いディスカッションを進めて、ICUの緩和の課題を一歩ずつステップアップしていきたいと思います!

発行者:U35プロジェクト運営委員会