|

D-5 生体部分肝移植術後に死亡した一症例 1大阪市立大学 大学院医学研究科 麻酔・集中治療医学教室 林田 和久1、東 浩司1、田中 克明1、西 信一1、西川 精宣1、浅田 章1 |

|

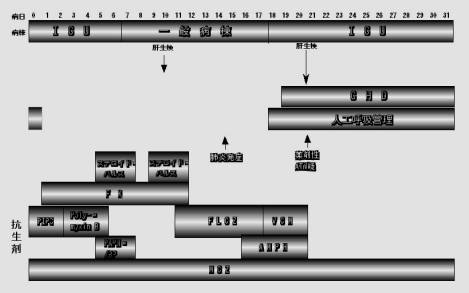

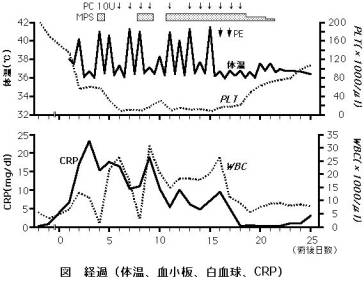

当院においては、2例の生体部分肝移植(LRLT)が施行された。2例ともにICUに入室したが、1例は再入室となり不幸な転帰となった。(症例)37歳男性。平成3年肝機能異常を指摘され、精査の結果、原発性胆汁性肝硬変(PBC)と診断された。ステロイド内服治療を試みたが改善せず、平成13年1月15日LRLTが施行された。術後早期は順調な経過であったが、5PODより急性拒絶反応が出現した。ステロイドパルス療法により軽快傾向となり、7PODにICUから一般病棟へ転棟した。その後も一般病棟で免疫抑制療法・ステロイドパルス療法を継続していたが、急性拒絶反応はコントロール不良で、16PODより肺炎を併発し呼吸状態が悪化したので、18PODに再度ICUへ入室した。入室時、CO

13.0l/min、PCWP 12 mmHg、CVP9 mmHg、ABP130/60mmHg、血小板数減少、PT延長、FDP上昇とDIC徴候が出現しており、直ちに挿管し人工呼吸管理を開始した。CHDも開始した。しかし、24PODより血圧が急激に低下し敗血症性ショックとなり、27PODには肺出血を併発し、31PODに死亡した。(考察)臓器移植後の急性拒絶反応は早期に診断しなければならない。一般のICUでは、全身状態がある程度落ち着いた時点で一般病棟への帰棟を考慮する。当施設では2例目のLRLTであり、臓器移植後の集中治療管理の期間や退室基準について他施設の状況を御教示いただきたい。

|